持續創新,共創共享

TU Delft和鄭州大學彭趙旭團隊

Water Research:微米顆粒與不同粒徑好氧顆粒污泥的吸附表現——從外部到內部

第一作者/通訊作者:彭趙旭

通訊單位:TU Delft

成果簡介

近日,TU Delft和鄭州大學彭趙旭團隊在環境領域學術期刊Water Research上發表了題為“Attachment performance between micro particles and different sized aerobic granular sludge - from outside to inside”的學術論文。該論文用熒光微米顆粒模擬實際污水中難生物降解顆粒性有機物,創新地切開了實際Nereda水廠的好氧顆粒污泥(AGS),系統考察了微米顆粒與不同粒徑AGS的吸附表現,以及切開的AGS碎片與相似粒徑完整AGS吸附微米顆粒的表現。發現粒徑在3.1-4.0 mm的AGS吸附性能最好,其次是2.5-3.1 mm 的AGS。AGS對微米顆粒的吸附表現并不由比表面積決定,而與其表面amyloid-glucan結構產生的粗糙程度有關,且這種結果的分布密度從外到內逐漸降低。如果AGS在曝氣中破碎,微米顆粒很容易吸附在初始AGS外層產生的碎片中。微米顆粒的吸附與AGS的內外表面的疏水性關系不大。本研究發現了AGS外層在吸附微米顆粒中的重要作用,尤其是來自初始外層AGS的碎片,很容易吸附微米顆粒并進一步形成新的AGS。

引言

AGS工藝在過去20年發展很快,其相比傳統活性污泥法具有占地小、能耗低等優勢。馴化AGS的主要原則之一就是確保有機物最大化被生長緩慢微生物利用。但是實際污水中的有機物多數以顆粒(pCOD)的形式存在。其被利用需要吸附、水解兩步。已有研究考察了不同粒徑AGS的水解性能,發現其與比表面積關系密切。但是有關不同粒徑AGS對pCOD吸附表現方面的研究還很少。鑒于此,本文系統地考察了不同粒徑AGS對pCOD的吸附表現,并比較了破碎AGS與相似大小完整AGS對pCOD的吸附表現,最后考察了AGS從外到表面官能團和amyloid-glucan結構的分布規律。希望本研究成果對理解pCOD在Nereda工藝中的轉移過程提供借鑒。

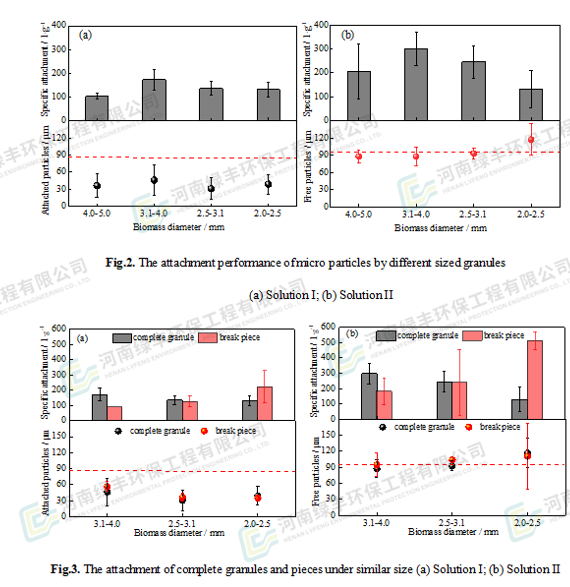

各粒徑AGS對微米顆粒的吸附表現

研究結果發現3.1-4.0 mm粒徑AGS對微米粒徑的吸附表現最好(Fig.2),無論是溶液I(通過溶液中剩余微米顆粒評估)還是溶液II(通過被吸附微米顆粒評估),且粒徑小形狀不規則的微米顆粒更容易被吸附。對比破碎AGS與當量粒徑相等的完整AGS,發現完整AGS對微米顆粒的吸附效果更好(Fig.3),無論在溶液I中還是溶液II中。但是當1個AGS被切成8份時,碎片吸附微米顆粒的能力會顯著增加。其原因是此時碎片并不穩定,其內外層分離會形成新的吸附微米顆粒的表面。

AGS從外表面到內表面的官能團分布

發現3.1-4.0 mm的AGS之間的表面官能團各向同性,而其它粒徑AGS的表面官能團則各向異性(Fig.4)。進一步發現了AGS外部好氧層的外表面官能團有時跟好氧層的內表面官能團相似,有時跟內部厭氧核的外表面官能團相似。發現AGS表面的凹凸結構會在FTIR曲線上顯示出微小的吸收峰,且4.0-5.0 mm,3.1-4.0 mm和2.5-3.1 mm的AGS的微小吸收峰之間的平均波數差值分別為5.21±2.36 cm-1, 5.19±2.26 cm-1 和 5.58±2.82 cm-1, 與AGS表面凹凸結構的分布密度成反比。

AGS從外表面到內表面的Amyloid-glucan 分布

通過Ebba680染色(亮紅)考察各粒徑AGS,以及4.0-5.0 mm的AGS從外到內表面的Amyloid-glucan的分布,發現3.1-4.0 mm的AGS表面的亮紅色最多,且4.0-5.0 mm從外到內其表面亮紅色逐漸減少,Amyloid-glucan結構的分布正好與其微米顆粒的吸附性正相關。由此判斷類Amyloid-glucan結構產生的AGS表現的凹凸結構是影響微米顆粒吸附的主要因素。

討論

AGS對微米顆粒的吸附與表面積關系不大,當其粒徑小于3.1-4.0 mm時,其吸附性能隨著粒徑增加而增大。曝氣中產生的AGS碎片是吸附微米顆粒的理想場所,尤其是源自外層的碎片。當AGS的厭氧內核與好氧外層分離時,其產生的新表面會顯著提高對微米顆粒的吸附效果(Fig.6)。在實際Nereda工藝中,通過飽食饑餓、沉降選擇、優化排泥,產生的小AGS很容易長大到3.1-4.0 mm。但是實際好氧層的厚度一般都在0.20-0.35 mm,因此有時會選擇性地排放大AGS。

小結

微顆粒在AGS上的附著與表面積無關,而與其表面類Amyloid-glucan結構引起的粗糙度密切相關。粒徑為3.1–4.0 mm的AGS吸附性能最優,其表面含有最多比例的類Amyloid-glucan結構,并且分布最均勻。從顆粒的外層到內部,類Amyloid-glucan結構的分布逐漸減少。曝氣時脆弱的部分從AGS上脫落時,微米顆粒會優先附著在外層碎片上,成為形成新AGS的種子。

TU Delft 與鄭州大學彭趙旭團隊在《Water Research》發表的這項研究,為污水處理領域帶來了兼具理論突破與應用價值的重要發現。其意義不僅體現在揭示了好氧顆粒污泥(AGS)吸附污染物的微觀機制,更為準化化污水處理工藝優化、推動環保技術升級提供了關鍵支撐。

在技術應用層面,研究成果為污水處理工藝優化提供了精準的調控依據。團隊發現 3.1-4.0 mm 粒徑的 AGS 吸附性能最優,這一關鍵數據可直接指導污水處理廠通過優化曝氣強度、沉降時間等參數,將 AGS 粒徑控制在最佳范圍,從而提升難降解顆粒污染物的去除效率。更具創新價值的是,研究揭示了曝氣過程中產生的 AGS 外層碎片具有超強吸附能力,且可作為新顆粒形成的 "種子",這一發現為解決傳統工藝中顆粒污泥穩定性不足的問題提供了新思路 —— 通過調控水力剪切條件促進功能性碎片生成,既能強化污染物去除,又能加速 AGS 更新迭代。

綜上,這項研究的意義早已超越單一實驗發現的范疇:它在微觀層面闡明了生物聚集體的界面作用機制,在技術層面提供了可直接落地的工藝優化方案,在產業層面推動了污水處理的綠色低碳轉型,最終將通過更高效的污染物去除技術,為守護水環境質量和公眾健康發揮深遠作用。正如研究揭示的 AGS"外層保護" 機制那樣,這種從微觀到宏觀的價值傳遞,正是環境科學研究服務于可持續發展的生動體現。

掃二維碼 微信關注

詳細咨詢

聯系綠豐環保

12年專注食品工業水治理一站式服務

在這里統統幫您解決!

地址:河南省新鄉市國家863新鄉科技產業園T12

15343739724